Begonnen habe ich die Ferien, indem ich die letzte Bettwäsche, die mir in doppelter Ausführung (denn „das gehört sich so“) geschenkt worden war, in den Müll warf.

Endlich habe ich diese Bettwäsche, unter der auch der Lebensmensch und ich manchmal – selten – lagen, in den Müll werfen können.

Und endlich habe ich noch einmal neue Bettwäsche kaufen können. Einen weißen Seersuckerbezug, auf dem im zarten Aquarell-Pinselstrich wunderhübsche Blumen Cancan tanzen.

Nur für mich, also nur einmal;

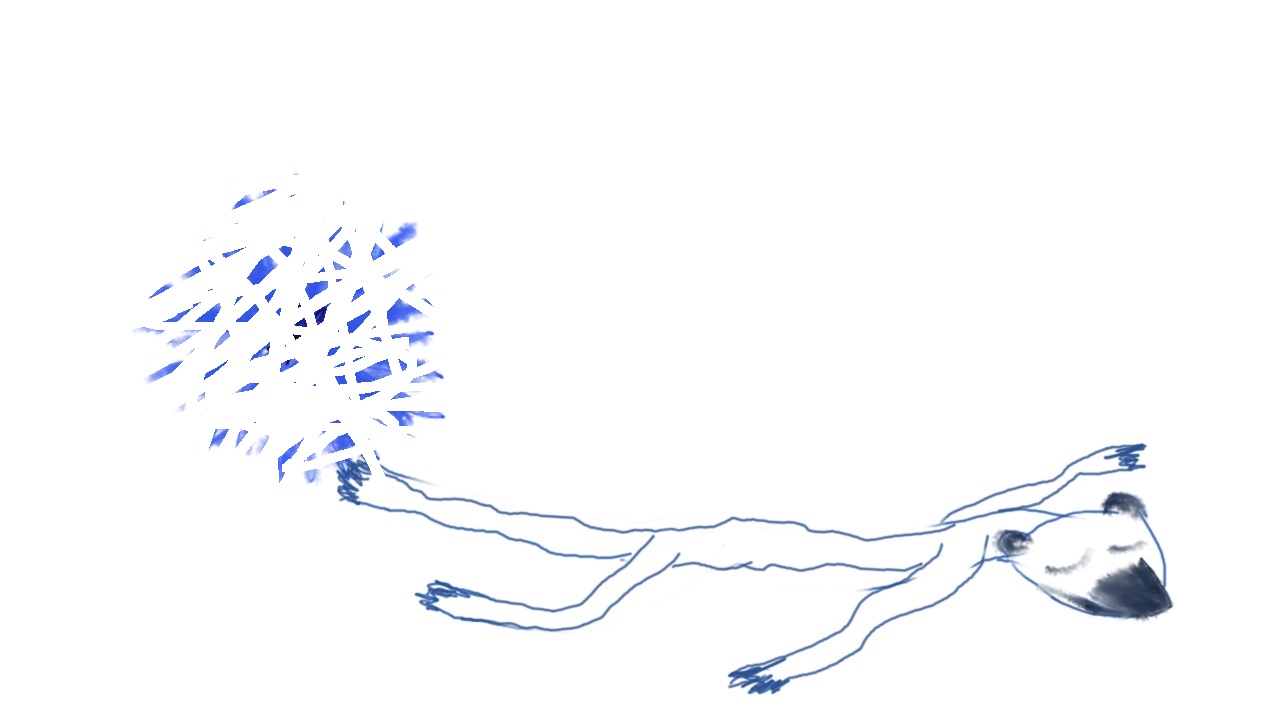

und ich tanz’ in meinen mir fast nie erinnerlichen Träumen vielleicht ein wenig mit.

Und ich habe – ebenso im Sommerschlussverkauf – noch einmal ein neues Kleid gekauft. Erstmals in Blau. (Und wohlgemerkt: Kleiderkauf ist seit maximal 4 oder 5 Jahren nach dem Tod der Fall; vor ihm nie – doch warum merke ich das hier noch an?)

Heute trug ich es. Beim Einkauf. Männer haben mich taxiert: Sie haben mich vermessen, von oben bis unten. Wenn ich genauso blaue Jeans trage, passiert das nie. Ich weiß, warum ich draußen viel lieber Jeans trage. Ich bin kein Ding, das ausgemessen werden muss, weil sich die Frage stellt, ob es wohl in den SUV, das Bett oder den Hosenstall passt.

Ich denke an die Augen des Lebensmenschen. Nie war ein Zollstock, ein Maßband darin. So oft aber blanke Neugier, Zärtlichkeit und fast immer ein Funkeln.

Und am Sonntag, also morgen, wird erstmals seit dem von Herrn Prof. Dr. Drosten und Herrn Prof. Dr. Wieler und Frau Dr. Bundeskanzlerin Merkel über alle bundesrepublikanischen Orchester und Chöre verhängten Berufsverbot wieder „Musik“ für mich sein: ein Konzert.

Mozart, Bach, Händel.

Fußläufig erreichbar. Unter freiem Himmel. (Fast auf dem Deckchair.) Für 24 Euro.

Das kann ich bezahlen.

– Obwohl ich keine Corona-Hilfen bekomme.

– Obwohl ich – wie so viele Integrationskurslehrkräfte – aktuell für etwa 7 Euro netto die Stunde arbeite (wenn wir überhaupt arbeiten dürfen, und viele dürfen das nicht, weil das Bamf es zum Teil immer noch verbietet).

~ ~ ~

Ich werde also – vielleicht – am Sonntag in meinem neuen, erstmals blauen Kleid Mozart, Bach und Händel hören können.

– Derweil in diesem Jahr etwa 500.000 aidskranke Menschen mehr als üblich krepieren werden, weil u.a. Herr Prof. Dr. Drosten und Herr Prof. Dr. Wieler den Corona-Lockdown empfohlen, Frau Dr. Bundeskanzlerin Merkel den Corona-Lockdown beschlossen und Hunderte der bundesrepublikanischen ParlamentarierInnen ihn genehmigt haben (https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/tausenden-von-hiv-infizierten-droht-ein-vorzeitiger-tod-16855138.html).

(Von all den anderen Millionen den Corona-Maßnahmen geschuldeten Toten weltweit schweige ich in diesem posting).

Mozart, Bach und Händel. Werde ich also vermutlich morgen erstmals seit vier Monaten wieder leibhaftig gespielt hören können, da in meinem erstmals blauen Kleid.

Die haben alle nichts anderes als das Leben und den Tod komponiert. Und die wussten alle noch, dass Leben und Tod zueinander gehören.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Soweit ich verstehe, was aktuell geschieht,

sehe ich, dass die vorherige Entwicklung – also, dass diejenigen, die alles haben, noch mehr bekommen, und diejenigen, die wenig oder nichts haben, viel zu früh krepieren – sich in der sogenannten Corona-Krise exponentiell fortsetzt.

Dann verlischt die Gattung Homo sapiens sapiens noch schneller, als ich dachte.

Ich freue mich ja selten, heute aber schon.

Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder die Frage.

Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder die Frage.